L"émergence corrélative à celle de l'agriculture a impregné le territoire et son paysage grâce à ses réseaux complexes et longs de plusieurs kilmètres. Son évolution répond à divers événements clés comme par exemple son expansion en réponse à l'essor démographique ou bien encore sa lente disparition suite à l'exode rural.

L'irrigation traditionnelle dans le Haut Pays niçois par Eric Gili

L'histoire des canaux d'irrigation dans le Haut Pays niçois est sans doute aussi vieille que l'agriculture. Les roches gravées du mont Bego, dans la haute vallée de la Roya, pourraient en avoir conservé la trace (Bianchi - Echassoux, 2011). Les quelques rares opérations archéologiques menées sur ce vaste territoire confirment leur présence à l'époque Antique (Mercurin, 2025).

Mais c'est à partir du XIIIe siècle qu'ils apparaissent dans la documentation disponible (Boyer, 1990 - Gili, 2021). Ils sont alors déjà anciens, et relèvent de modes de gouvernances variés. Certains ont été créés par le seigneur du lieu, qui assure la répartition de la ressource entre les utilisateurs, contre le prélèvement d'un droit particulier qui lui revient. C'est le cas du canal de Gordolon, créé par le seigneur Isnardi (Gili, 2025).

D'autres sont mis en place par la Communauté villageoise, ou même par des groupements d’ayants-droits, propriétaires des terrains directement intéressés par l’irrigation (Gili, 2007). Ces organisations collectives sont tenues de réaliser les travaux d’installation et d’entretien des structures selon des modalités qu’elles décident et qu’elles font respecter collectivement. Elles nécessitent alors une surveillance quotidienne durant l’utilisation du canal (généralement limitée à la période estivale), activité qui revient aux officiers communaux : les campari ; ou à des agents spécifiquement nommés par les propriétaires irrigants à cette fonction : les bealiers.

Parallèlement à ces importantes structures qui parcourent souvent plusieurs kilomètres de linéaires, il existe de petits canaux relevant d’un ou deux propriétaires. Ils sont destinés à l’irrigation de quelques parcelles. Leur capacité d’irrigation est renforcée par un archipel de réservoirs (les tine) qui assurent la conservation des flux quand ils ne sont pas directement utilisés, et les possibilités d’une irrigation minimale lors des inévitables pénuries estivales.

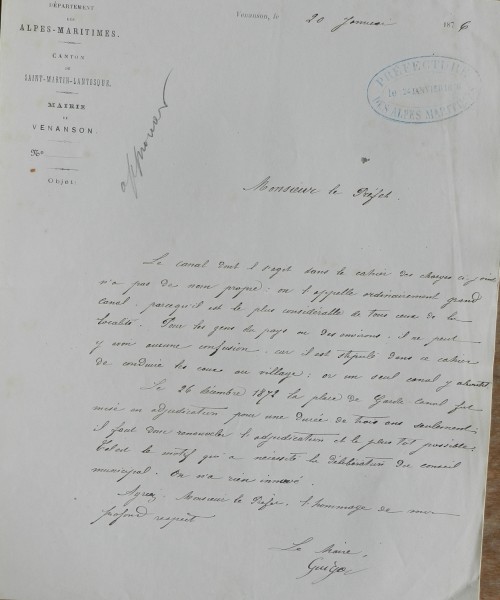

Dans tous les cas, et dès la fin du Moyen Age, le prélèvement dans les cours d'eau principaux relève du pouvoir régalien et nécessite un acte d’attribution. Des lettres patentes du duc de Savoie ou du seigneur local viennent confirmer cette attribution. C’est le cas du beal de Saint-Martin-Vésubie, dont la création remonte à 1417.

Dès lors, c’est un maillage fin, établi en réseau, qui irrigue les terres agricoles, apportant la « fertilisation » (c’est le mot de l’époque) nécessaire au développement des cultures.

Plusieurs périodes connaissent de véritables vagues de création de canaux d’irrigation. Le XVIe siècle comme la fin du XIXe siècle se caractérisent par de nombreuses installations. Succédant à des périodes de troubles (épidémies, guerres…), la pression démographique que connaît la montagne niçoise à ces époques semble être à l’origine de ces créations qui densifient significativement des réseaux existants. Il s’agit d’aller chercher l’eau « plus haut » dans les rivières principales, et de l’amener « plus loin » sur les versants. De nouvelles terres, jusqu’alors réputées « sèches » (non irriguées), obtiennent ainsi les moyens d’améliorer sensiblement les productions vivrières. Plusieurs centaines de canaux d’irrigation existent alors. La Vésubie à elle seule en compte plus de 300…

Le système perdure jusqu’aux années 1970-1980. Paradoxalement, les travaux réalisés pour doter les vallées de centrales hydroélectriques prolongent encore le temps de l’irrigation en apportant aux dernières exploitations agricoles une ultime modernité. En compensation du prélèvement de l’eau destinée à être turbinée, les principaux canaux sont restaurés en béton. Evitant les infiltrations, la démarche est alors considérée comme un progrès. La montagne niçoise doit pourtant faire face à une importante déprise agricole, consécutive à la disparition d’une génération et au départ de la suivante vers la ville dont l’offre de travail attire les jeunes actifs.

Cette évolution, qui a vu la disparition d’une majorité de canaux existant encore au début du XXe siècle, a néanmoins permis de conserver quelques structures. Elle le doit à la permanence de leur utilisation et de leur entretien par les communautés d’arrosants. Les canaux existant aujourd’hui sont considérés au-delà de leur simple utilité économique et de leur intérêt écologique, comme des éléments identitaires et patrimoniaux des territoires, témoins d’une sociabilité héritée toujours vivace.